Sport und Immunsystem

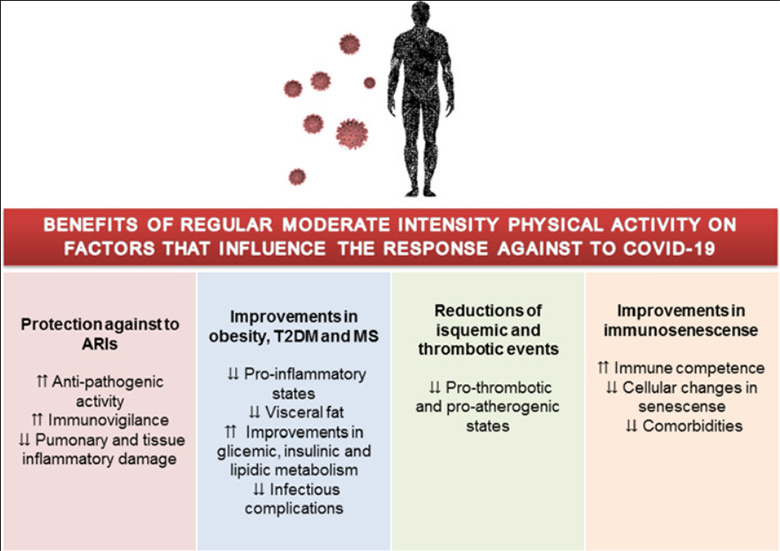

Ein trainierter leistungsfähiger Körper kommt auch mit den Strapazen einer Erkrankung besser zurecht. Regelmäßiges und moderates Training stärkt das Immunsystem. Natürliche Killerzellen haben eine gestärkte Abwehrfunktion (besonders wichtig für die Abwehr virusinfizierter Zellen), das entzündungshemmende System der Immunabwehr optimiert sich, damit eine Entzündung nicht außer Kontrolle gerät und überschießt. Es kommt zu einem allgemeinen Anstieg der Immunglobuline. Oberflächenantigene, die für die Erkennung von fremden Zellen zuständig sind, werden vermehrt produziert. Sportler haben weniger Infekte als der Bevölkerungsdurchschnitt. Vor allem moderater regelmäßiger Ausdauersport stärkt das Immunsystem. Durch die Beanspruchung baut sich ein neues erhöhtes Gleichgewicht der Abwehrkomponenten auf. Der Sport setzt einen Stressreiz an das Immunsystem und es passt sich als Reaktion darauf an und wird stärker. Man trainiert also mit Sport nicht nur seine Physis, sondern auch zugleich das Immunsystem. Die Effekte überdauern sogar Phasen mit weniger Sport, zumindest für eine Zeit lang.

Quelle: Clinical and Experimental Medicine (2020), Jul 29;1-14, "Physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-19: an integrative review of the current literature", M. Pelinski da Silveira et al.

Mit dem Alter lässt das Immunsystem in der Leistungsfähigkeit nach. Präventiver Gesundheitssport kann die altersbedingten immunologischen Abbauprozesse bremsen. Je nach Trainingszustand gilt für das Laufen etwa 3 - 4 x pro Woche mit insgesamt einer Strecke von ca. 15 bis 25 km bereits gesundheitlich förderlich. Die Belastung sollte überwiegend im moderaten Bereich mit einem Puls zw. 110 - 150 erfolgen. Geeignet sind auch weitere „sanfte“ Ausdauersportarten wie Wandern, Radfahren, Schwimmen. Es gibt viele Möglichkeiten Sport und Bewegung je nach individuellen Vorlieben zu gestalten. Unsere oft bewegungsarme Tätigkeit in Beruf und Freizeit schwächt unsere natürliche Abwehrkraft, die der Spezies Mensch bei „artgerechtem Lebensstil“ eigentlich gegeben wäre.

Intensives Training und Übertraining

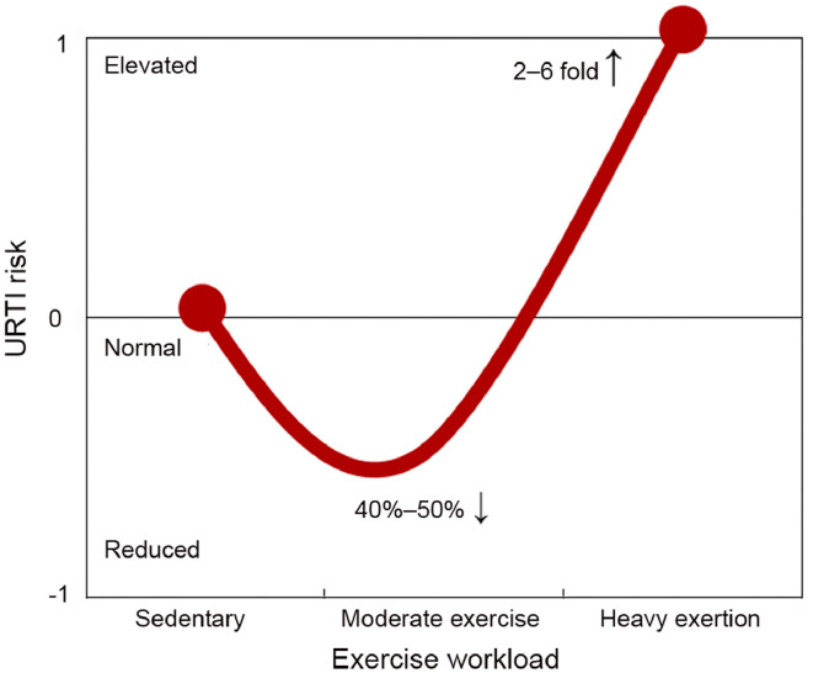

Aufpassen sollte man beim Sport direkt nach dem Training. Je nach Zustand und Intensität des Trainings ist für einige Zeit durch die körperliche Belastung das Immunsystem in der Abwehr geschwächt (das sogenannte „open-window“). Die anfällige Zeitspanne hängt von vielen Faktoren ab. Als Orientierungswert: Vor allem 1-3 Std. nach der Belastung ist das Immunsystem geschwächt, teils dauert die vorübergehende Schwächung bis zu 24 Std. an. In dieser Zeit sollte man besonders aufpassen, in keine infektanfällige Situationen zu kommen. Bei zu häufigem intensivem Training zugleich zu wenig Regeneration, Schlaf und unausgewogener Ernährung, kann das Immunsystem besonders unterdrückt sein. Bei sehr intensivem Training kann das Immunsystem noch 1-2 Tage später beeinträchtigt sein. Von Ausdauerathleten ist bekannt, dass es nach intensivem Training verstärkt zu Infektionen der Atemwege kommen kann, weil das Schleimhautepithel der oberen Atemwege gereizt ist und somit in seiner Abwehrfunktion geschwächt ist. Bei zu wenig Regeneration bzw. Übertraining kann es auch zur Beeinträchtigung der Immunabwehr kommen: Der Gehalt an Immunglobulin A nimmt ab (Speichel, Blutserum) und der oxidative-burst der Phagocyten (zerlegt aufgenommene Krankheitserreger mit Oxidantien) ist reduziert. Bei einem Versuch mit Ausdauerathleten wurde als Supplement ein Gemisch aus Sojaproteinen und Polyphenolen der Heidelbeere und Grüner Tee verabreicht. Sojaprotein stabilisiert Polyphenole im Verdauungstrakt und erhöht so den Anteil, der bioverfügbar wirken kann. Nach dem Training, während des Zustands des geschwächten Immunsystems, wurde Blutserum entnommen und dem Vesikulären Stomatitis Virus ausgesetzt. Die Virusvermehrung, infolge des geschwächten Zustands sonst gesteigert, war durch das Supplement deutlich gebremst. Die Autoren schlussfolgern, dass solche Supplemente Athleten nach hartem Training in der immungeschwächten Phase vor Infekten schützen können.

URTIrisk = Upper Respiratory Tract Infection risk (Infekt der oberen Atemwege)

Quelle: Journal of Sport and Health Science (2019), 8:201-217, "The compelling link between physical activity and the body's defense system", David C. Nieman et al.

Sport und Abbau von Stress

Unser Körper hat sich so entwickelt, dass er in bedrohlichen Situationen seine Leistung vorübergehend steigern kann, um der Gefahr mit maximaler körperlicher Leistung zu begegnen. Situationen, die psychisch als Belastung wahrgenommen werden, führen zu einer erhöhten Freisetzung von Stresshormonen wie Adrenalin. Dadurch kommt es zu vielfältigen physiologischen Veränderungen: Die Blutgefäße verengen sich, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck erhöht sich, die Durchblutung von Muskeln und Gehirn steigt, die Atemwege weiten sich und die Lunge kann mehr Sauerstoff aufnehmen. Das Hormon Cortisol lenkt den Stoffwechsel so, dass mehr Energie für diese Prozesse bereitgestellt werden kann. Jedoch hat diese Reaktion seinen Preis. Die Immunabwehr wird zur gleichen Zeit unterdrückt. Zunächst soll der Körper die unmittelbare Gefahr überleben, um Infekte kann sich der Körper noch später kümmern. Die Leistung des Immunsystems wird stark gebremst. Gehemmt wird u.a. die Cytokin-Produktion, die Reaktion von T- und B-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen. Antikörper vom Typ Immunglobulin IgA, die u.a. im Speichel, Nasenschleim, und Lungensekret vorhanden sind, binden fremde Erreger wie Bakterien und Viren und aktivieren Entzündungsreaktionen. Experimente haben gezeigt, dass bei Stress die Konzentration von IgA reduziert wird.

Ist der Stress vorüber, normalisiert sich der Stoffwechsel wieder. Allerdings, der Körper weiß oft nicht wann die Gefahr gebannt ist. Deshalb ist es durchaus sinnvoll nach psychisch wahrgenommenem Stress mit körperlicher sportlicher Tätigkeit die Anspannung abzubauen. Dann weiß der Körper, der Kampf ist vorüber, jetzt geht es wieder mit der Normalität weiter.

Sport im Winter und in der Kälte

Die Bezeichnung Erkältung trifft es recht gut, wenn man von Atemwegsinfekten spricht. Friert es Jemanden bei kalten Außentemperaturen, dann ziehen sich die Blutgefäße zusammen und die Durchblutung nimmt ab. Das ist ein Überlebensreflex und reduziert die weitere Auskühlung, aber auch unsere Schleimhäute sind davon betroffen. Damit ist auch die Aktivität der Abwehrzellen vermindert und angreifende Erreger bekommen ihre Chance zur Infektion und Vermehrung. Oft tragen wir bereits Keime in uns, die aber im warmen funktionsfähigen Zustand der Atemwege noch keine Chance haben einen Befall zu erreichen. Sie werden aktiv, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Strömt die kalte Luft direkt in unsere Atemwege, ziehen sich die Bronchien zusammen. Nebel oder Smog reizt zusätzlich die Atemwege. Die nasskalte und feuchte Luft transportiert in den kleinen Wassertropfen, die wir einatmen, je nach Umweltbedingungen jede Menge gelöste Schmutzpartikel und Schadstoffe, welche die Atemwege zusätzlich reizen und die Virenabwehr schwächen. Gerade empfindliche oder ältere Menschen sollten solche schwächenden Umstände vermeiden. Aber auch Outdoorsportler müssen aufpassen: Ab etwa - 10 °C wird die Schwächung der Atemwege relativ stark und man sollte besser versuchen den Sport anderweitig (z.B. Indoor) zu verschieben.